- RAW現像ソフトとは?なぜ重要?

- RAW現像ソフトの選び方ポイント

- Adobe Lightroom Classic (Adobeフォトプラン)

- Adobe Camera Raw (ACR)

- Capture One PRO 23 (v16.6.0) PRO

- SILKYPIX Developer Studio Pro12

- Luminar Neo

- ON1 Photo RAW 2025

- DxO PhotoLab 9

- DxO PureRAW 5

- RawTherapee 5.11

- Darktable 5.0.1

- ピッタリのRAW現像ソフトを選び、撮影写真をさらに美しく仕上げましょう

- この記事は井上写真店 INOUE PHOTO(明石市)が運営しています

RAW現像ソフトとは?なぜ重要?

デジタルカメラで撮影したRAWデータは、カメラのセンサー情報をほぼそのまま記録しているため、JPEGよりも高画質で細かい色調補正が可能です。

しかし、RAWデータはそのままでは使いにくく、RAW現像ソフトでの編集・現像が必須になります。

2025年現在、RAW現像ソフトは多種多様で、無料からサブスク制、高機能なプロ向けソフトまで様々。

この記事では、主要なRAW現像ソフト10種類をまとめ、特徴・価格・メリット・デメリットを徹底比較。

あなたにピッタリのRAW現像ソフト選びをお手伝いします。

RAW現像ソフトの選び方ポイント

RAW現像ソフト選びは次のポイントを押さえましょう。

- 価格形態:無料、買い切り、月額サブスク

- 編集機能の充実度:色補正、レイヤー編集、AI自動補正など

- 操作の難易度:初心者向けかプロ向けか

- 対応OSやカメラとの親和性

- ワークフロー:テザー撮影対応やクラウド連携など

とをおすすめします。

Adobe Lightroom Classic (Adobeフォトプラン)

料金(2025年5月現在)

Lightroom Classicプラン :

月額税込2,310円 年間プラン税込14,080円

フォトプラン(1TB) :

月々プラン税込3,960円 年額一括税込28,480円(月々払い税込2,380円)

PhotoshopとLightroom(Classic/クラウド版)が利用可能です。

Adobe Lightroom Classicは、Lightroom Classicプランとフォトプラン(Lightroom Classic/クラウド版+Photoshop付属)で提供される定番ソフトです。

2025年2~4月のアップデートでは、AIによる新機能が多数追加されました。

**風景マスク(AIマスキング)**では、山・水面・建物など風景要素を自動検出してマスクを作成でき、特定部分の補正が容易になりました。

生成AI消去(Generative Remove)では、Adobe Fireflyを活用して不要物をブラシ塗りするだけで違和感なく除去できます。

テザー撮影時の焦点位置選択では、Sony/Canon/Nikonのライブビュー上でクリックするだけでピント位置を変更できるようになりました。

さらにカタログ設定画面にバックアップ管理パネルが追加され、バックアップ先の確認や古いバックアップの削除が簡単に行えます。

Lightroom Classicのメリットは以下の通りです:

- ✨ 非破壊編集:元画像はそのままに、編集設定(パラメータ)だけを保存。いつでも編集前の状態に戻せる安心設計です。

- ✨ 高度な現像機能:ホワイトバランス、露出、トーンカーブ、HSL、明瞭度、かすみ除去などプロ仕様の調整ツールを豊富に搭載。最新のAIマスク機能も利用できるので、局所補正も自在です。

- ✨ 強力な写真管理:キーワード、コレクション、評価・色ラベルなど多彩なメタデータ管理で写真を整理可能。何万枚の写真でも高速に検索・抽出でき、大規模ライブラリの運用に向きます。

- ✨ バッチ処理機能:複数画像に対して同じ現像設定を一括適用できるため、結婚式やイベントなど大量の写真の現像・書き出しを高速化できます。

- ✨ レンズプロファイル補正:カメラとレンズの組み合わせに応じたプロファイルで、自動的に歪みや周辺減光を補正。ワンクリックで補正が完了し、手作業が不要です。

- ✨ Photoshop連携:右クリックで「Photoshopで開く」を選ぶと、Adobe Camera Rawで調整した画像をスマートオブジェクトとしてPhotoshopに渡せます。非破壊状態でPhotoshop編集を続行でき、複合的なワークフローに適しています。

- ✨ 豊富なプリセットと時短機能:無料/有料プリセットが多数用意されており、自分の編集パターンをプリセット登録も可能。さらにキーボードショートカットや同期機能により、編集スピードが向上します。

デメリットとしては:

- ⚠️ 動作が重い:大量の写真を扱うと、起動やライブラリ表示が遅くなることがあります。特にPCスペックが低い場合に顕著です。

- ⚠️ カタログ管理の煩雑さ:Lightroom Classicは写真管理をすべてカタログに依存するため、Lightroom外でファイルを移動・削除するとリンク切れを起こします。複数カタログ運用も管理が面倒になりがちです。

- ⚠️ クラウド同期の弱さ:Classic版はローカル保存が前提で、スマホ/タブレット同期やクラウド保存機能はLimited。クラウドワークフローを多用したい場合は別途「Lightroom(クラウド版)」を検討する必要があります。

- ⚠️ 旧来型UI:やや古めのUI・操作感でモダンさは控えめです。Lightroom独自のレイアウトに慣れる必要があり、よりシンプル・最新デザインを好む人には物足りない場合があります。

- ⚠️ 学習コスト:機能が豊富な分だけ操作項目も多く、初心者には習得に時間がかかります。シンプルに使いこなすには学習が必要です。

- ⚠️ 書き出し設定の複雑さ:JPEG書き出しのような基本的な操作でも、設定項目が多いため初心者にはわかりにくい場合があります。

- ⚠️ 動画編集不可:動画トリミングやカラーグレーディング機能はほぼありません。動画編集が必要な場合はPremiere ProやDaVinci Resolveなど別ソフトとの併用が必要です。

こんな方におすすめ:

- 🎯 風景写真を極めたい人:AIマスクで山や水面を個別補正し、美しく仕上げたい方。

- 🎯 写り込みを自然に消去したい人:Firefly生成AIの消去機能で、ビルの窓などに映り込んだ不要物を自然に除去可能。

- 🎯 スタジオなどでテザー撮影を多用する人:ライブビュー上で直感的にピント位置を操作できるので、撮影効率が向上します。

- 🎯 大量写真の迅速現像が必要なプロ:キーワード検索や一括編集機能で、膨大な写真でも高速に管理・納品したい方に最適。

- 🎯 写真整理と編集を一元化したい人:カタログ機能により大量の写真も効率管理できるため、撮影から編集まで一貫した環境を求めるフォトグラファー向け。

- 🎯 既存のLightroomユーザー:Classic環境を使い慣れたプロは、新機能も定期追加されるので違和感なく移行でき、安定したワークフローを維持できます。

Adobe Camera Raw (ACR)

AdobeとLightroom Classicのセット、「フォトプラン」。

国内料金例は以下の通り:

- フォトプラン(1TB):月々プラン税込3,960円

- 年額一括税込28,480円(月々払い税込2,380円)

いずれも PhotoshopとLightroom(Classic/クラウド版)が利用可能です。

Adobe Camera Raw (ACR) はPhotoshopに付属するRAW現像エンジンです。

2025年4月アップデートでは、Lightroomと同様の新機能が追加されました。

風景マスクでは画像中の山・水・建物などをAIが検出してマスク化でき、風景写真の局所補正が簡単になりました。

人物削除ツール強化では、複数画像にまたがって観光地などで写り込んだ人を一括除去でき、窓ガラスなどの映り込み(反射)も補正可能になりました。

また、「Enhance」機能の**スーパー解像度(Super Resolution)**により、解像度を縦横2倍に拡大しつつディテールを保持した高品質拡大が可能です(※PhotoshopのCamera Raw機能内で利用)。

メリットとしては:

- ✨ Photoshopとのシームレス連携:PhotoshopでRAWファイルを開くと自動的にACRが起動し、非破壊編集後はスマートオブジェクトとしてPhotoshopに渡せます。※追加料金不要(Photoshop/Lr契約に含まれます)。

- ✨ 高品質現像エンジン:Lightroom Classicと同じAdobe Camera Rawエンジンを使用するため、補正品質はLRと一致。プリセットやマスク機能も共有可能で、現像結果が安定しています。

- ✨ 豊富な部分補正ツール:AI選択マスク(空/人物/背景認識)、グラデーションマスク、円形フィルター、調整ブラシなど、Lightroom同様にきめ細かい局所調整が可能です。必要に応じてスマートオブジェクトでPhotoshopに渡せるので、レイヤー編集も継続できます。

- ✨ 軽快動作:Lightroomのようなカタログ読み込みが不要で、単体で起動して即座に現像できます。プリセット適用や画像表示も素早く、処理負荷は軽めです。

- ✨ フォルダベース管理:Adobe Bridgeと組み合わせれば、シンプルなフォルダ単位管理が可能。カタログに依存しない管理が好みの方に向きます。

- ✨ 追加コスト不要:ACRは単体販売されていませんが、PhotoshopやLightroomを契約していれば自動的に最新バージョンが利用できます。Photoshopユーザーなら追加費用なしで利用できる点も魅力です。

デメリットとしては:

- ⚠️ 写真管理機能がない:Lightroomのようなキーワード検索やスマートコレクションは非搭載。フォルダ単位での管理が基本のため、タグ付けや一括選別・現像はBridge等に頼る必要があります。

- ⚠️ 一括処理が不向き:フィルムストリップで複数画像を並べて表示できますが、大量の写真を高速に選別・タグ付けして一括現像する機能はありません。個別処理向けです。

- ⚠️ 直感的でないUI:Lightroomに比べると操作フローが分かりづらいと感じるユーザーが多いです。モジュールの切り替えが明示されず、初めて使うと戸惑う場面もあります。

- ⚠️ Photoshop依存が大きい:RAW→JPEG/TIFF出力は基本的にPhotoshop経由が前提となるため、ACR単体だけで完結させたい場合はやや不便です(スナップショットなど機能はあります)。

- ⚠️ クラウド同期なし:Lightroomのようなスマホ/タブレット同期やクラウド保存機能はありません。モバイルでの閲覧・編集やオンライン共有を重視するワークフローには向きません。

- ⚠️ プリセット・マスク管理の手間:Lightroomに比べ、プリセットの整理やマスクの管理がやや不便です。プリセットフォルダが分散するなど扱いづらさがあります。

こんな方におすすめ:

- 🎯 Photoshopユーザーで、「本格編集前にRAWだけしっかり整えたい」方。

- 🎯 カタログを使わずにサクッと現像したい方(1枚1枚丁寧に仕上げたいときに最適)。

- 🎯 一括ではなく1枚ずつきめ細かく仕上げたい方。

- 🎯 Photoshop+Bridgeでのワークフローを構築しているフォトグラファー。

Capture One PRO 23 (v16.6.0) PRO

料金(2025年5月時点):Capture Oneはサブスクリプションと永久ライセンスを提供しています(サブスク契約者向け買い切り割引あり)。

- 月額プラン:4,299円/月(税込)

- 年間プラン:18,108円/年(税込)月々で2790円(税込)

- 永久ライセンス:通常版 53,999円(税込)、カメラバンドル版 約37,880円(税込)。

Capture Oneは高画質なRAW現像と豊富なカラ―編集機能で定評のプロ向けソフトです。

2025年のバージョン16.6(Capture One 23)で追加された主な新機能には、Retouch Facesと呼ばれる顔レタッチAI機能があります。

複数の顔を自動検出してマスクを作成し、肌欠点補正や輪郭強調などのスライダー調整で自然にレタッチできます。

また、セッションフォルダ管理強化ではLibraryツールに「Capture」「Selects」「Output」などの階層構造表示が導入され、スタジオ撮影のワークフローが改善されました。

さらに、Session Builder機能で新規セッション作成時に複数フォルダ・サブフォルダを一括生成でき、スタジオ撮影用の構成を自動生成できます。

パフォーマンスも向上し、特にmacOS環境でビューアの表示が高速化しています。

メリット:

- ✨ 圧倒的な画質・色再現:Capture OneのRAWエンジンは立体感ある色表現に定評があり、富士フイルムやソニーと公式連携した高精度のカラープロファイルも使用可能です。特に肌色描写が美しく、ポートレート・ファッション分野で高く評価されています。

- ✨ 強力な色編集:独自のカラーバランスホイールやカラーピッカーで色相・彩度・明度を微細に調整でき、スキントーンツールによる肌色補正も高精度です。細かい色味調整で理想の雰囲気を作りやすいです。

- ✨ 充実のテザー撮影機能:USB接続で撮影直後にPCへ画像を転送・表示可能。Capture One Liveによるリアルタイムプレビューで、スタジオワークを非常に効率的に行えます。

- ✨ レイヤー&マスク対応:Photoshopのようにレイヤーごとにマスクと調整を適用できます。部分露出や色補正などを重ねて適用できるため、複雑な合成・調整にも対応可能です。

- ✨ UIカスタマイズ自由:ツール配置を自由に変更でき、自分の作業スタイルに合わせてワークスペースを最適化できます。必要なツールだけを画面に出して操作効率を高められます。

- ✨ 豊富なレンズ補正プロファイル:多数のカメラ/レンズプロファイルによる自動補正が充実しています。特に中判機材や特殊レンズまで広く対応し、歪み・周辺減光・色収差などを高精度に補正します。

- ✨ 書き出しプリセット:複数の書き出しレシピを事前設定でき、一度にJPEG+TIFFなど複数形式で書き出せます。書き出し設定の管理がしやすく、納品用設定を登録しておくと便利です。

- ✨ 操作効率:豊富なキーボードショートカットとバッチ機能により作業スピードを大幅にアップ可能。大量写真の現像作業でも高速にこなせます。

デメリット:

- ⚠️ 価格が高い:永久ライセンスは約4~5万円、サブスクは月額約2千円(税別)と高価です。特にLightroomなどに比べるとコストパフォーマンスが低いと感じる方もいます。

- ⚠️ 学習コスト:独自のUI/操作体系で、Lightroomから移行すると慣れるまで時間がかかります。日本語情報も限られており、英語のドキュメントやフォーラムを使いこなす必要があります。

- ⚠️ カタログ機能が弱い:Lightroomほど強力な写真管理機能はなく、大規模ライブラリの整理には不向きです。Capture Oneはカタログとセッションという仕組みを持ちますが、数万枚の写真の高速検索にはLightroomに一歩譲ります。

- ⚠️ クラウド連携なし:Adobeのようなクラウド保存・モバイル同期機能はありません。スマホ/タブレットで写真を閲覧・編集したいワークフローには向きません。

- ⚠️ キーワード・メタデータ整理が弱い:Lightroomのような自動振り分けやスマートコレクション機能はなく、詳細なメタデータ整理は不得手です。

- ⚠️ Photoshop連携もやや不便:Photoshopへの書き出しは可能ですが、Adobe製品ほどシームレスではありません(スマートオブジェクト連携は弱い)。

- ⚠️ アップデートコスト:メジャーアップデートは有償アップグレードになるため、定期的に買い直しが必要です。サブスク契約者は比較的安価にアップデートできますが、永久ライセンス派は追加出費が増えます。

こんな方におすすめ:

- 🎯 ポートレート・ファッション撮影を行う方:高精度なスキントーン補正や豊富な色編集機能で人物写真を美しく仕上げたい方。

- 🎯 スタジオワークの効率化を重視する方:強力なテザー撮影機能で撮影から現像までをスムーズに行いたい方。

- 🎯 Lightroomからの乗り換え検討者:より高度なレイヤー編集や細かな色調整機能を求める方。

- 🎯 特定ブランド愛用者:ソニーや富士フイルムなど特定メーカーのカメラバンドル版で安く導入したい方(カメラ付属ライセンスの割引利用など)。

SILKYPIX Developer Studio Pro12

料金:

- 新規購入:25,300円(税込)ダウンロード版。

- アップグレード:Pro11/10からは11,000円(税込)、それ以前の旧バージョンからは15,000円(税込)。

- 優待価格:カメラ付属版ライセンス保有者向けに20,900円(税込)も提供(1ライセンス3台までインストール可)。

SILKYPIX Developer Studioは日本製のRAW現像ソフトで、Pro12は最新バージョンです。

2025年版ではUI刷新&クイックモードが追加され、機能がジャンル別に整理されました。初心者向けに使用頻度の高い機能をまとめた「クイックモード」も搭載され、直感的に操作しやすくなっています。

また、「ソフト」トーン効果(ハイライトをぼかして柔らかい雰囲気を演出)を新トーン調整に追加。かすみ除去機能も改良され、明るさ低下の副作用を抑えつつ、かすみの強い部分に効果を適用する仕様になりました。

さらに、ピクセルシフトRAW合成対応により、ソニー・パナ製カメラのピクセルシフトRAWを本ソフト内で合成可能になり、メーカー純正ソフト不要で超高解像度・高精度合成ができます。

加えて、iPhoneなどのHEIF/HEIC形式(8bit)画像の編集に対応しました(Windowsでは拡張機能のインストールが必要)。

メリット:

- ✨ 非常に自然な色再現:日本人の肌色や風景にマッチした落ち着いた色味が得意です。特に**「肌色が美しく見える」**点でポートレートに強みがあります。DxOも「DeepPRIMEに並ぶ効果」と評するノイズ処理・シャープネスにより、過度な補正をせず自然な仕上がりが得られます。

- ✨ 高画質現像エンジン:独自アルゴリズムのノイズ処理・シャープネスにより、白飛び・黒潰れに強く階調が豊かです。明瞭度やダイナミックレンジも高く、微妙な調整が効きやすいので最終仕上がりの質は高いです。

- ✨ 超高精度補正:露出やホワイトバランスの微調整が非常に効きやすく、色転びを抑えながら明るさ調整できます。カメラ純正の色再現テイスト(キヤノン・ニコンなど)も搭載されており、撮って出しJPEGに近い味付けをRAWで再現しやすいです。

- ✨ 完全日本語UI:操作画面・マニュアルが日本語で非常に親切です。日本の写真文化にマッチした設計で、初心者でも安心して使えます。カメラメーカーへのOEM提供実績もあり、GUIの細かい配慮がされています。

- ✨ 豊富な調整項目:明瞭度、トーンカーブ、カラーコントロール、ハイライト/シャドウ補正、ダイナミックレンジなど、詳細なパラメータが多く、こだわって調整したいユーザーに向いています。

- ✨ 買い切りライセンス:サブスクリプション不要の買い切り型です。長期的に見るとコストを抑えられ、一定期間後のアップグレード費用のみで済む場合が多いです。

デメリット:

- ⚠️ UIが古い・直感的でない:操作画面やアイコンの印象がやや古めです。LightroomやCapture Oneに慣れた人には違和感があり、初めて見ると操作感が分かりづらいと感じるかもしれません。

- ⚠️ 動作が遅め:補正反映や書き出しにワンテンポ遅れを感じることがあります。特に高画素RAWや連続処理ではもっさり感が目立つ場合があります。

- ⚠️ 一括処理・大規模管理に弱い:フォルダ単位での処理は可能ですが、Lightroomのようなカタログ機能はなく、細かいタグ付けもできません。一括現像や大量の写真整理を高速で行いたい場合には不向きです。

- ⚠️ 履歴・バージョン管理が不便:編集履歴表示機能がなく、戻し作業やプリセット適用の管理が手作業になります。編集の比較もできないため、レタッチ作業時に不便を感じることがあります。

- ⚠️ クラウド・モバイル非対応:完全ローカル型ソフトで、クラウド同期やスマホ連携機能はありません。外出先でRAWを閲覧・編集することは想定されていません。

- ⚠️ 価格がやや高め:Pro版は25,300円(税込)と機能に対して割高と感じる声があります。特にUIや速度面に不満があると「価格に見合わない」と思われることがあります。

- ⚠️ 情報・サポートが少ない:日本語情報は豊富ですが、海外での利用者は少なく英語圏の情報が乏しいです。プラグインや外部拡張も限られており、コア機能以外の情報収集は難しい場合があります。

こんな方におすすめ:

- 🎯 RAW現像初心者:クイックモードや豊富なプリセットを活用して直感操作で編集できるので、初めてでも安心です。

- 🎯 ナチュラルな色味重視の方:独自の落ち着いた色調で人物・風景を美しく仕上げたい方に適しています。

- 🎯 高品質な仕上げを求める人:露出・トーン・色彩を細かく詰めて理想の画を作り込みたい方に向いています。

- 🎯 サブスクが苦手な方:買い切りライセンスで長期的なコストを抑えたい方にお勧めです。

- 🎯 日本語で学びたい人:完全日本語UI&マニュアルなので、英語環境を敬遠する方も安心して使えます。

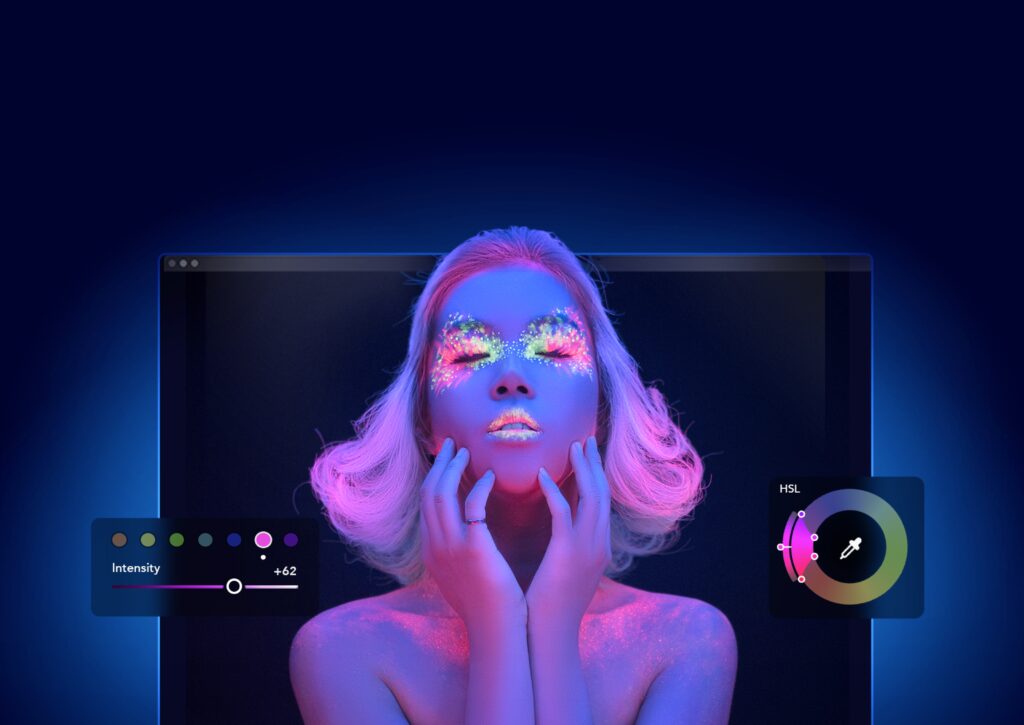

Luminar Neo

料金:永続ライセンス デスクトップ版(買い切り):14,980円(税込、1台PC用WIN MAC)。

※AI拡張機能をフルに使うと実質サブスクが必要になります。

Luminar Neo(スカイラム・ネオ)はAI駆動の編集ツールを多数搭載するソフトです。

Accent AI(ワンスライダーで明るさ・コントラスト・彩度を自動調整)、Sky AI(ワンクリックで空の自動置換)といった自動補正機能のほか、Face AI(顔自動補正)やBody AI(体型補正)、Portrait Bokeh AI(背景ぼかし)など、人物向けのAIツールも充実しています。

さらに、スーパーシャープAI、アップスケールAI、ノイズ除去AI、背景除去AIなどのプラグイン拡張も用意され、必要に応じて機能を追加できます。

LightroomやPhotoshopのプラグインとしても動作するため、既存ワークフローに組み込みやすい点も特徴です。

メリット:

- ✨ 強力な自動補正:Sky AI・Face AI・Body AI・Accent AI・Structure AIなど多数のAI機能で、簡単な操作で「いい感じ」の補正が得られます。空や背景の入れ替え、肌修整、体型補正などを数秒で行え、写真初心者でもプロ並みの仕上がりが得られます。

- ✨ 簡潔な操作性:UIが洗練されており、ボタンやスライダー中心の直感的な操作で学習コストが低いです。日本語公式サイトやチュートリアルも整備されており、写真編集に不慣れな人でもすぐに使い始められます。

- ✨ 豊富なプリセット(テンプレート):風景・ポートレート用のLookプリセットが多数搭載され、ワンクリックでフィルム風やHDR風、シネマティックな仕上げなど多彩なスタイルを適用可能です。クリエイティブな演出に優れ、時短にも繋がります。

- ✨ 部分補正&レイヤー機能:ブラシ・グラデーション・ラジアルマスクを使った局所補正が可能。さらに、レイヤーや光漏れ・フレア・テクスチャ素材の重ね合わせなどで高度なアート加工も行えます。

- ✨ 拡張性:必要に応じてAI拡張機能を追加購入でき、使いたい機能だけを揃えられます(不必要な機能でソフトが肥大化しない)。

- ✨ 非破壊編集:編集内容は元画像に影響しないため、何度でも編集前の状態に戻せます。

- ✨ 日本語対応:完全日本語化されており、国内ユーザー向けのサポートやヘルプが整備されています。導入時の障壁が低いです。

デメリット:

- ⚠️ 動作の重さ・安定性:AI処理が多用されるためPCへの負荷が高く、特に古いマシンでは操作時の遅延が出やすいです。拡張機能を大量に入れるとさらに重くなり、起動時間もやや長めです。

- ⚠️ ファイル管理・カタログ機能が弱い:本格的なライブラリ機能はなく、Lightroomほどの写真整理には向きません。キーワード管理や評価付けなどの機能が限定的で、大量管理には不便です。

- ⚠️ 価格・購入形態がやや複雑:買い切り版もありますが、AI拡張機能をフルに使うと実質サブスクが必要になります。拡張機能は個別・セット販売で価格体系がやや複雑です。新機能はNeo本体とは別販売されることも多く、実質的に毎年買い直しが必要になる場合があります。

- ⚠️ AI補正は万能でない:AI自動補正は強力ですが、意図しない結果になることもあります。細かな思い通りの調整は難しく、高度な仕上げが必要な上級者には物足りない場合があります。

- ⚠️ カラーマネジメントの制限:ICCプロファイル対応が弱く、印刷や商業用途での厳密な色再現には向きません。リニアワークフローには非対応です。

- ⚠️ レイヤー機能の限界:Photoshopのような本格的なマルチレイヤーではなく、オーバーレイ素材形式のレイヤーです。複雑な合成・切り抜きには限界があります。

- ⚠️ 書き出しが遅い:複数枚をまとめて書き出すと時間がかかり、大量書き出し時にストレスを感じることがあります。

こんな方におすすめ:

- 🎯 手軽にプロ級の仕上がりを求める初心者:複雑な操作なしにAI自動補正で写真をすぐ魅力的にできるため、SNS投稿用写真など素早く仕上げたい人向けです。

- 🎯 部分補正やレイヤー編集も試したい方:ポートレートや風景写真にAI補正とマスク/レイヤー編集の両方を活用したい中級者に適しています。

- 🎯 拡張性を重視する人:必要に応じて機能を追加したい、柔軟な編集環境を好む方に。

- 🎯 他ソフトとの併用ニーズがある人:Lightroom/Photoshopと併用しながらAI機能で効率を上げたい中級者向けです。

ON1 Photo RAW 2025

料金(参考):ON1 Photo RAWは買い切り版とサブスク版があります(価格は時期によって変動)。

- ON1 Photo RAW 2026(買い切り):約15,333円。

- ON1 Everything Plus(サブスクリプション):約13,629円/年(ON1製品すべてと最新アップデートにアクセス)。

※価格はキャンペーンや為替で変動する可能性があります。

ON1 Photo RAWは「RAW現像+管理+レイヤー編集+ポートレート補正+エフェクト」までを一本でまかなうオールインワン編集ソフトです。

2025年版の主な新機能には、**生成AIクロップ(Generative Crop)**があります。これはAIが写真の構図を解析し、トリミングで足りない部分を自然に生成して写真を拡張する機能です。

また、Generative Eraseでは、不要オブジェクトをAIで自動削除し背景を自動補完できます。さらに、**Depth Masks(深度マスク)**で画像の前景・中景・背景を自動判別してマスク化し、被写体ごとにピンポイント補正が可能になりました。

Match Color機能により、他の写真の色調を参照してシリーズ全体の色味を一括統一できます。

メリット:

- ✨ オールインワン機能:RAW現像から写真管理、レイヤー編集、エフェクト追加、ポートレート補正まで、このソフト1本で完結します。LightroomとPhotoshopを併用する必要がないため、これ1本で幅広いワークフローに対応可能です。

- ✨ 買い切り利用可能:サブスク不要で一度購入すればずっと使えます。新バージョンへのアップグレードは任意なので、ライフタイムコストを抑えられます。

- ✨ 充実のAI機能:空置換(Sky Swap)、Portrait AI(自動ポートレート補正)、Depth AIなど多彩なAI機能が強力です。AIワンクリックで大幅な補正が可能で、編集を高速化できます。

- ✨ レイヤー・マスク編集が強力:Photoshop並みのレイヤー編集機能があり、ブラシや選択範囲で部分補正が自在です。複数画像の合成や複雑なローカル調整にも対応できます。

- ✨ 豊富なプリセット・エフェクト:フィルム風、レトロ調、HDR風など多彩なスタイルがワンクリックで適用可能。クリエイティブな雰囲気付けも簡単に行えます。

- ✨ Lightroomカタログ読み込み:既存のLightroomユーザーはカタログや編集履歴をON1にインポートできます。移行が比較的スムーズで、以前の編集結果を活用できます。

- ✨ クロスプラットフォーム & モバイル同期:Windows/Mac版のほか、iOS/Android用のモバイル版もあります。ON1 Cloud SyncでPC⇔スマホ間の同期が可能です。

- ✨ 充実したサポート:公式の動画チュートリアルやガイドが豊富(英語主体)で、コミュニティフォーラムで質問できます。学習リソースが充実している点も魅力です。

デメリット:

- ⚠️ 動作が重く不安定:多機能ゆえソフト自体が重く、PCスペックが低いと起動や処理で遅さを感じます。特にWindows版の安定性に課題が指摘されています。

- ⚠️ 日本語対応が不完全:UIの日本語化は部分的で、不自然な翻訳も散見されます。公式サポートやチュートリアルは基本英語です。日本語しか使えない方には使いにくい面があります。

- ⚠️ RAW画質がやや物足りない場合:一部ユーザーは、細部の描写力やノイズ除去でDxOやCapture Oneほどの高画質とは言えないと感じる場合があります。特に高感度RAWや逆光下では他ソフトに一歩譲ることもあります。

- ⚠️ 機能が多くUIが複雑:機能満載ゆえ画面がごちゃついており、初心者には操作画面が分かりにくいです。モジュールの切り替えも多岐にわたるため、慣れないと迷いが生じやすいでしょう。

- ⚠️ 一部機能が別料金:ON1 Cloud Syncなど一部クラウド機能はサブスク限定です。モバイル同期も有料サブスク契約が必要で、買い切り版では利用できない機能があります。

- ⚠️ 頻繁な有償アップデート:毎年メジャー版がリリースされ、任意アップグレードながら新機能を追うには実質的に毎年買い直しが必要になる場合があります。

- ⚠️ 過剰なエフェクト:豊富なフィルターやスタイルをうまく使いこなせないと、やり過ぎな仕上がりになりがちです。自然な仕上がりを好む方には、標準プリセットが不向きに感じることがあります。

こんな方におすすめ:

- 🎯 AI機能を活用した高度編集を求める方:生成AIクロップや消去など最新技術で複雑な編集を簡単に行いたい方。

- 🎯 1本で幅広く編集したい方:RAW現像からレイヤー編集、エフェクト、ノイズ除去まで、このソフト1本で完結させたい方(Lightroom+Photoshopの代替として)。

- 🎯 他ソフトと併用したい方:ON1 Photo RAW MAXはLightroomやPhotoshopとのプラグイン連携に対応し、既存ワークフローに組み込みやすいです。

- 🎯 買い切り型を希望する方:サブスクではなく一度の購入で長く使いたい方に向いています。

- 🎯 合成やポートレート補正も重視する方:レイヤー合成や生成AI補正など、高度な合成・補正機能を取り入れたい方に最適です。

- 🎯 Lightroomからの乗り換え検討者:より多機能・柔軟なワークフローを求める方。

DxO PhotoLab 9

料金(2025年5月時点):DxO PhotoLab 9は買い切り型です。

- 新規購入:約29,999円(税込)程度。

- アップグレード版:約14,999円(税込)程度。

(セール時には数千円の割引が適用されることもあります。)

DxO PhotoLabはDxO独自の高品質RAWエンジンを搭載した現像ソフトです。

2024年9月にリリースされたPhotoLab 8では、第2世代DeepPRIME XD2sによるノイズ除去が導入され、これまで以上の高精度なノイズ低減とディテール再現を実現しました。

さらに色相マスク(Hue Range Masks)機能が追加され、任意の色相範囲を選択して局所補正できるようになりました。

トーンカーブツールも強化され、画像上で直接領域を選択してカーブを調整する「トーンピッカー」機能や、ルマチャネル専用編集が可能に。

加えて拡大プレビュールーペ機能が追加され、拡大表示での編集効果確認が容易になりました。

メリット:

- ✨ 最高クラスのノイズ除去:独自AIノイズリダクション「DeepPRIME」シリーズは世界最高レベルの性能を誇り、高感度撮影でも驚くほどクリーンな画像が得られます。夜景や星景、野鳥など高ISO撮影が多いジャンルで特に効果が絶大です。

- ✨ 極めて高画質なRAW現像:PhotoLabの現像エンジンはディテール再現や色深度、階調表現が非常に自然です。カメラ・レンズごとのオプティカルモジュール(測定済みプロファイル)による補正も強力で、機材のクセを精密に補正して最高の画質を引き出しますdxo.com。

- ✨ 自動レンズ補正:DxO独自の光学補正プロファイルにより、レンズの歪み、周辺減光、色収差をワンクリックで高精度に補正できます。手動調整が不要で、多くのレンズで最適化が行われます。

- ✨ 非破壊編集&バッチ処理:元ファイルは保護したまま編集し、コピー&ペーストやプリセットで一括処理が可能です。複数写真を効率的に現像でき、大量のRAW現像作業を高速化します。

- ✨ 直感的なUI:LightroomやCapture Oneよりもシンプルでわかりやすいインターフェースです。必要な機能にすぐアクセスでき、初心者からプロまで直感的に操作できます。

- ✨ Lightroom連携:Lightroomユーザーはプラグイン機能で、Lightroomから選択した写真をPhotoLabに送り出し(ノイズ処理・現像)、戻すワークフローが組めます。DxO PureRAWと組み合わせれば、ノイズ除去後にPhotoLabで現像する運用も可能です。

- ✨ 最新カメラ対応:対応カメラ・レンズプロファイルは随時追加されており、新機種への対応も比較的早いです。DxO独自計測の補正モジュールにより、他社ソフトにはない精密な補正が可能です。

デメリット:

- ⚠️ 対応機材に制限:DxOの光学補正は独自モジュールに基づくため、未対応の新機種・マイナー機では補正恩恵が受けられません。対応表の確認が必要です。

- ⚠️ レイヤー・高度マスクが弱い:Capture Oneほどのレイヤー編集機能はなく、複雑な合成や高度なマスク機能は不得手です。LightroomのAIマスクのような柔軟性はありません。

- ⚠️ 写真管理機能が簡素:カタログ機能はシンプルで、キーワードやスマートコレクション機能はありません。大量写真の整理よりは、編集をメインにしたソフトです。

- ⚠️ クラウド/モバイル連携なし:完全ローカル型で、スマホやクラウド同期機能はありません。外出先での閲覧・編集やオンラインアルバム共有には向きません。

- ⚠️ 学習リソースが少ない:欧米ではユーザーが多いものの、日本語情報は少なめです。公式マニュアルは英語であり、実践的な日本語解説や書籍が限られています。

- ⚠️ DeepPRIME使用時の重さ:DeepPRIME(特にXD)は処理負荷が高く、GPU非搭載PCでは書き出しに非常に時間がかかる場合があります。ハイエンドGPU推奨です。

- ⚠️ 価格が高め:買い切り版のEliteエディションは約3~4万円(税抜)。アップグレードも有償のため、定期的に費用が発生します(サブスクは無し)。

こんな方におすすめ:

- 🎯 高品質RAW現像を求める方:ノイズ除去や色調整に徹底的にこだわりたい方に最適です。DeepPRIMEで高感度写真をクリアに仕上げられます。

- 🎯 サブスク不要派:買い切りで長期的コストを抑えたい方に。

- 🎯 レンズ補正重視の方:レンズの歪み・収差を自動補正したい方に。(DxO独自プロファイルが威力を発揮します)

- 🎯 直感的操作を好む方:トーンカーブや色相マスクなど、視覚的でわかりやすい編集ツールが充実しています。

- 🎯 夜景・高ISO撮影が多い方:星景・夜景や野鳥撮影など、高感度ノイズが課題になるジャンルで特に効果を実感できます

💡 補足:DxO PhotoLab vs PureRAW の違い

- PhotoLab:編集機能を含む総合RAW現像ソフト(明るさ、色、トリミングなども可能)

- PureRAW:DxOのノイズ除去とレンズ補正だけに特化した前処理ツール(他のソフトと併用前提)

DxO PhotoLab 8.5は、AI技術を活用した高精度なRAW現像ソフトウェアで、特にノイズ除去や色調整に優れています。買い切り型ライセンスで長期的にコストを抑えたい方や、高品質な画像編集を求める方におすすめです。公式サイトでは30日間の無料トライアルも提供されているので、まずは試してみてはいかがでしょうか。

質を向上させるための強力なツールです。高ISO撮影や低照度環境での撮影において、その真価を発揮します。公式サイトからの購入で、最新の機能やサポートを受けることができます。興味があれば、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。

DxO PureRAW 5

料金:

- 新規ライセンス:約¥16,999

- アップグレード:約¥10,999

- 体験版:30日間の無料体験あり。

PureRAWは買い切り型でサブスクはありません。

DxO PureRAWは、RAW現像ソフトではなくRAW補正専用ツールです。

現在の最新バージョン5では、DeepPRIME 3を搭載し、さらに進化したAIノイズ除去技術を提供します。特に第2世代DeepPRIME XD3では、富士フイルムX-Transセンサー向けのノイズ低減が強化され、最新X-Trans機種にも対応可能になりました。

また、新機能として部分調整機能を追加し、ノイズ除去をかける領域を指定できるようになっています。

カスタムプリセットを作成して機材やISOごとに設定を使い回すことも可能です。

UIも刷新され、より直感的な操作性を実現しています。

メリット:

- ✨ 超高精度ノイズ除去(DeepPRIME XD 2/3):DxO独自のDeepPRIMEアルゴリズムにより、高ISOでも驚くほどノイズを除去しつつディテールを保持します。夜景・星景、野鳥など暗所撮影で特に効果絶大です。

- ✨ 世界最高水準のレンズ補正:実機計測によるDxO光学プロファイルで、歪曲・収差・周辺減光を極めて正確に補正します。PureRAWを経由して生成されるDNG(リニアRAW)は、他ソフトでもそのままRAWとして扱えるため、補正後のファイルをLightroomやその他で編集できます。

- ✨ ワークフローへの組込みやすさ:LightroomやPhotoshopとの連携がスムーズです。PureRAWで先にノイズ低減・レンズ補正をかけてDNG出力すれば、そのまま既存のRAW現像ソフトで仕上げられるため、ワークフローに無理なく組み込めます。

- ✨ 簡単操作で高速処理:処理はドラッグ&ドロップのみで完了し、大容量RAWでもバッチ処理で一括変換できます。煩わしい設定は不要で、操作性は極めてシンプルです。

- ✨ 高品位DNG出力:PureRAWから出力されるDNGファイルはリニアRAW形式で、Lightroomなどに取り込んでも「RAWファイル」として認識されます。出力後も後工程ソフトで元のRAW同様に編集可能なのが大きな利点です。

- ✨ エッジ保持シャープネス:ノイズ除去と同時にディテール強調処理もAIが自動で行い、解像感を損なわずに見た目の鮮明さを引き出します。

デメリット:

- ⚠️ 編集機能なし:PureRAWはあくまで補正ツールで、色調補正やトーンカーブなどの編集機能は一切ありません。RAW現像の「前処理」に特化しているため、仕上げは他ソフトで行う必要があります。

- ⚠️ 価格が高め&アップグレード商法:新規ライセンスは約¥16,000ですが、メジャーアップデート(v4→v5など)では再購入が必要です。PureRAWの機能はPhotoLabにも含まれているため、PhotoLabを購入したほうがコストパフォーマンスが良い場合もあります。

- ⚠️ 出力ファイルが大きい:書き出されるDNGは元RAWの約1.5~3倍以上のサイズになることがあります。大量処理ではストレージ消費が増大するため、空き容量に注意が必要です。

- ⚠️ 高スペックPCが必要:DeepPRIME XD3など最新AIの処理にはGPU搭載の比較的新しいPCが望ましく、古いPCでは1枚あたり数分かかることもあります。処理中はPC負荷が高くなるため、他作業に支障が出る可能性があります。

- ⚠️ 完全自動で細かい調整不可:ノイズ除去やレンズ補正はDxO推奨の最適値で自動適用され、手動での微調整はできません。「ノイズを少し残す」「シャープネスを抑える」など細かなカスタマイズは難しいです。

- ⚠️ 写真管理機能なし:フォルダブラウザやカタログ機能はなく、処理したい画像を選んでドラッグ&ドロップするだけです。フォルダ単位の自動処理や高度なフィルタリングはできません。

- ⚠️ 未対応機材あり:DxOは実機測定でプロファイルを作成する方針のため、新製品やマイナー機種の対応は遅れることがあります。未対応の場合、補正が適用できないか精度が落ちます。

こんな方におすすめ:

- 🎯 Lightroom/Photoshopユーザーで画質をさらに高めたい方:RAWを他ソフトで現像する前に、ノイズやレンズ歪みを最高品質で補正したい方に最適です。

- 🎯 ノイズの多い写真を一発で高品質化したい方:高ISO写真や暗所撮影のRAWを、プロ並みの画質に一括変換したい方に向いています。

- 🎯 純粋な下処理に特化したい方:PhotoLabやLightroomなどで本格調整を行うワークフローで、入力品質を最高にしたい方に適しています(PureRAWで補正→他ソフトで仕上げ)。

- 🎯 簡単操作で効果を求める方:余計な設定なしにドラッグ&ドロップでプロ級の処理結果を得たい方におすすめです。

能なRAW現像ソフトとして、多くのユーザーに支持されています。公式サイトから最新版をダウンロードして、ぜひお試しください。

RawTherapee 5.11

RawTherapeeはオープンソースのRAW現像ソフトです。

最新の5.11では、最新RAW対応が強化されました。FUJIFILM GFX 100 II、Nikon Z 8、Panasonic GH6、Sony A1などの新機種RAWに対応し、12bit/16bitフォーマットやJPEG XLにも対応しました。

**高度な局所補正(RT-スポット)**も強化され、Nikon NX2のU-Pointに近い操作感を持つRT-スポット機能で、ΔEプレビューやグラデーションフィルターのフェザリングが追加されました。

高度な色管理機能も充実し、CAM16色空間やハイライト圧縮など最新のカラーサイエンスが取り入れられています。

また、UIのカスタマイズ性向上で、単一エディタモードとマルチエディタモードの切り替えにより複数画像の同時比較が可能になり、お気に入りツール登録など効率化機能も増えました。

高解像度ディスプレイ対応も強化され、HiDPI表示に完全対応し、4Kモニターでも使いやすくなっています。

メリット:

- ✨ 完全無料・オープンソース:本体もアップデートもすべて無償です。GPLライセンスなので商用利用も可能で、学校やビジネス用にも安心して導入できます。

- ✨ 高画質なRAWエンジン:AMaZEデモザイクなど最先端アルゴリズムを搭載し、ノイズ低減・シャープネス・階調復元が極めて高品質です。細部描写や色再現の忠実度は有料ソフトに匹敵します。

- ✨ 豊富な補正機能:トーンカーブ、色管理、ハイライト復元、ローカルコントラスト、ノイズ低減、レンズ補正など、プロ級の調整機能が網羅されています。マスク機能はないものの、パラメトリック補正やフィルタ機能が非常に強力です。

- ✨ 非破壊編集:設定はサイドカーファイルに保存され、元RAWは常に無傷。設定の保存・コピー・再利用も自由自在です。

- ✨ クロスプラットフォーム対応:Windows/Mac/Linuxすべてで同じ操作性で動作します。複数環境で同じワークフローを維持したい方に最適です。

- ✨ 高度な色管理:ICCプロファイルやDCPプロファイルを細かく制御でき、印刷や商業写真用途にも耐えうる色精度があります。

- ✨ 多言語対応&コミュニティ:日本語UIを含む25言語以上に対応。公式Wikiやフォーラムが充実しており、ユーザーコミュニティも活発です。

デメリット:

- ⚠️ UIが複雑で初心者には難解:インターフェースが技術寄りで初見ではどこをいじるべきか分かりにくい場合があります。専門用語も多く、習熟に時間が必要です。

- ⚠️ 動作が重い:高品質処理の代償として、ノイズ処理やシャープネス処理などCPU負荷が高めです。プレビュー反映も遅めで、GPU支援がないため最新PC以外では動作がもたつきやすいです。

- ⚠️ 一括処理・管理機能が弱い:カタログ機能がなく、フォルダ単位でしか管理できません。タグ付けやフィルタ機能も限定的で、大量写真の高速整理には不向きです。

- ⚠️ レイヤー/マスク機能なし:部分補正の自由度は限定的で、複数領域を独立して調整するには不足を感じる場合があります。Photoshop的な合成機能はありません。

- ⚠️ JPEG/TIFF編集は不得手:RAW専用設計のため、JPEGやTIFFのレタッチには向きません。画像合成やスポット修正などの高度編集は苦手です。

- ⚠️ AI自動補正・スマホ連携なし:最近のソフトに多い「ワンクリックで最適化」機能はなく、クラウドやスマホアプリ機能も一切ありません。

- ⚠️ 情報・サポートは英語中心:公式ドキュメントやコミュニティは英語が中心で、日本語の体系的な解説や書籍はほとんどないため、日本語ユーザーは情報収集に苦労するかもしれません。

料金:完全無料(オープンソース、GPLv3)。追加コストは一切ありません。

こんな方におすすめ:

- 🎯 Adobe系サブスクを避けたい方:LightroomやPhotoshopにサブスク費用をかけたくない方に最適です。

- 🎯 自作PCや古いPCでも動くソフトを求める方:比較的軽量でLinuxにも対応するため、自作PC環境でも運用できます。

- 🎯 RAW現像を学びたい初心者:まずは無料で高機能なツールを試したい方、予算重視の趣味ユーザーにおすすめです。

- 🎯 Linuxユーザー:RAW現像ソフトが限られるLinux環境での編集を希望する方に唯一の選択肢となり得ます。

- 🎯 細部にこだわるプロフェッショナル:費用をかけずに高度な調整機能を駆使し、ディテールまで追求したい方に向いています。

Darktable 5.0.1

Darktableも無料のオープンソースRAW現像ソフトです。2025年2月にリリースされたバージョン5.0.1はバグフィックス中心でしたが、5.0.0では大幅な機能拡張が行われました。カメラ別スタイルプリセットが500機種以上追加され、撮影機種ごとの出力JPEGに近い色調に自動調整できるようになりました。また、Luaスクリプトで画像インポート時に機種別スタイルを自動適用する機能も加わり、手動設定なしで機種ごとの補正が可能になっています。さらに、UIの改良で大量操作時に進捗表示を行うなどユーザビリティが向上しました。

メリット:

- ✨ 完全無料・オープンソース:Darktableはすべて無償で利用でき、商用利用もOKですdarktable.org。継続開発されており安心感があります。

- ✨ Lightroomに近いワークフロー:インポート(Lighttable)・カタログ管理・非破壊編集という構成で、Lightroomユーザーには馴染みやすい操作感です。フィルムロール、タグ付け、コレクション(グループ)の管理機能もあり、大量写真の管理にも対応します。

- ✨ 強力なRAW現像エンジン:フィルムシミュレーション、ゾーンシステム、豊富なモジュールを備え、特にカラープロファイルやシャープネス、ノイズ低減の精度が高いです。HDR合成機能もあり、クオリティの高い仕上がりが得られます。

- ✨ 多彩なローカル補正:パラメトリックマスク(色・輝度選択)、描画マスク、グラデーションマスク、ブラシマスクなど豊富な領域選択ツールで部分補正が可能です。モジュールの適用順序を変えることでPhotoshopのレイヤーのような使い方もできます。

- ✨ 本格的なカラーグレーディング:RGBカーブ、色域制限、ゾーンシステム、カラーキャリブレーションなどプロ向け色調整モジュールが充実。色味調整の自由度が高く、カラーグレーディングにも対応しています。

- ✨ クロスプラットフォーム対応:Windows/Mac/Linux全対応なので、複数環境で同じソフトを使用できます。環境を選ばず同一操作感で編集可能です。

- ✨ 高いカスタマイズ性:ツールボタン配置、ショートカット、プリセット等を自在に設定でき、自分好みの編集環境を作り込めます。細かいカスタマイズが好みの上級者に向いています。

- ✨ 活発なコミュニティ:公式フォーラム、Wiki、YouTubeチュートリアルも多く、情報交換が盛んです。プロの写真家が情報共有している場もあります。

デメリット:

- ⚠️ 学習コストが非常に高い:UIが直感的でなく、モジュール数・専門用語が多いため、初学者には敷居が高いです。Lightroom感覚での操作は難しく、Darktable独自の考え方に慣れる必要があります。

- ⚠️ 動作が重い:GPU対応はあるものの、全般的に処理が重い傾向があります。大量RAWを同時に扱うとインポート・プレビューが遅くなります。複雑な補正をかけた際のプレビュー表示にも時間がかかる場合があります。

- ⚠️ UIが複雑:モジュールが非常に多く、似た機能を持つものも複数あります。初期画面は情報量が多く散らかって見えるため、迷うことが多いです。どのモジュールを使えばいいか迷ったときの障壁が高いです。

- ⚠️ 日本語情報が少ない:ソフト自体は日本語表示できますが、公式マニュアルや解説は英語中心です。体系的な日本語解説や書籍がほとんどないため、日本語で学びたい方は独学が主となります。

- ⚠️ エクスポート設定が複雑:書き出し設定の項目が多岐にわたり、JPEG/TIFF出力時のカラースペースやガンマの設定にも注意が必要です。設定を誤ると意図と違う仕上がりになることがあります。

- ⚠️ AI補正・クラウド連携なし:Lightroomの自動補正機能はほぼなく、モバイル版やクラウド同期機能もありません。スマホ編集やクラウド同期が必要なワークフローには向きません。

料金:完全無料(オープンソース、GPLv3)。

こんな方におすすめ:

- 🎯 無料でLightroom風ワークフローを実現したい方:Lightroomのような操作感でありながら無料ツールを使いたい方に。

- 🎯 環境を自由にカスタマイズしたい方:UIや機能を自分好みに設定し、唯一無二の編集環境を作りたい方に最適です。

- 🎯 細部にこだわるプロフェッショナル:高度なパラメータ調整を駆使して、画質を徹底的に追求したい方に。

- 🎯 予算を抑えたい写真愛好家:サブスク不要で本格的な編集を行いたい方におすすめです。

- 🎯 Linuxユーザー:他の主要RAWソフトが対応しないLinux環境での編集を望む方に最適です。

ピッタリのRAW現像ソフトを選び、撮影写真をさらに美しく仕上げましょう

各RAW現像ソフトには得意分野と弱みがあり、利用目的や環境によって最適な選択は異なります。初心者や手軽さ重視ならLuminar NeoやSILKYPIX、中級趣味なら買い切り型のSILKYPIXやON1、無料のRawTherapee/Darktableがおすすめです。プロにはLightroom ClassicやCapture One、DxO PhotoLabのような高性能ソフトが適しています。用途(風景/ポートレート/商品撮影など)やワークフロー(テザー/クラウド同期の要否)、使用機材、予算に合わせて最適なソフトを選び、撮影した写真をさらに美しく仕上げましょう。

この記事は井上写真店 INOUE PHOTO(明石市)が運営しています

兵庫県明石市大久保町の井上写真店では、以下の写真撮影サービスを提供しております:

- 韓国式証明写真(美肌仕上げ・就職活動・マイナンバーなど対応)

- SNSやHP向けのポートレート写真撮影

- 公園や神社などへの出張撮影(家族写真・七五三・お宮参り・ピアノ発表会など)

- 学校写真・卒業アルバム撮影

明石エリアでの高品質な写真撮影なら、ぜひ井上写真店にお任せください。

📩 詳細・ご予約は 公式サイトをご覧ください。